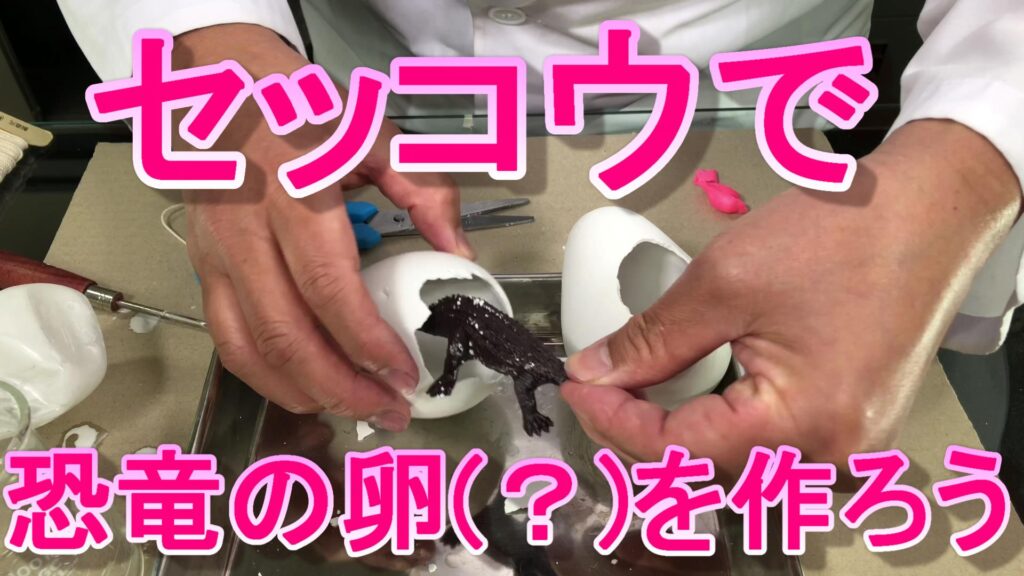

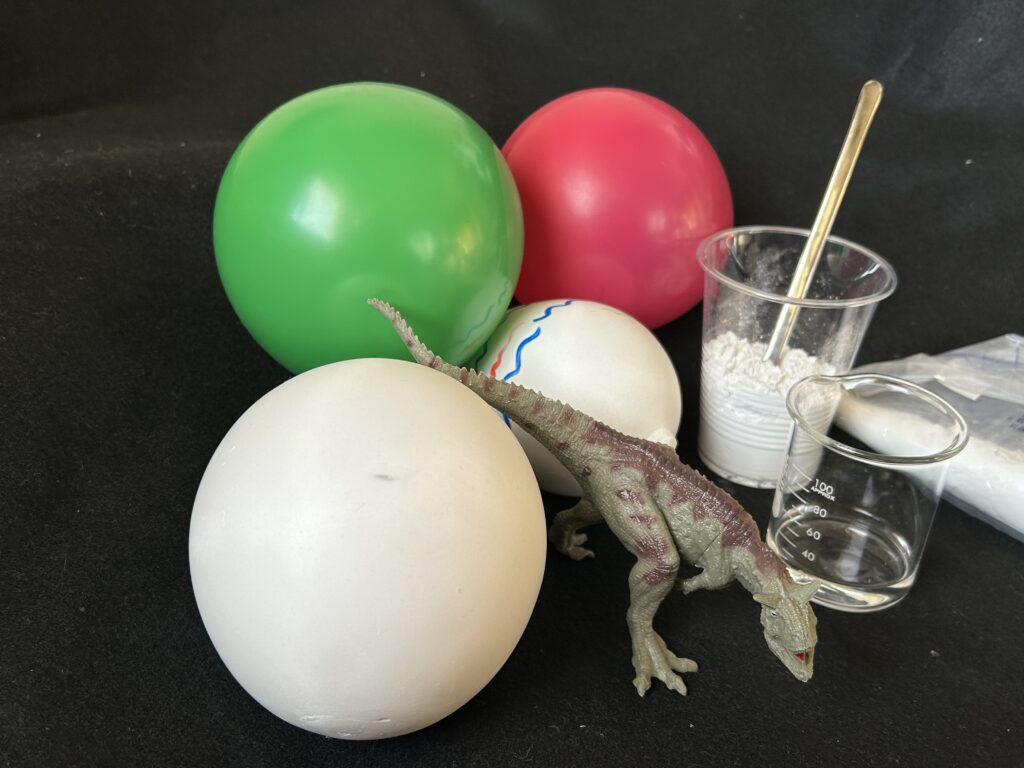

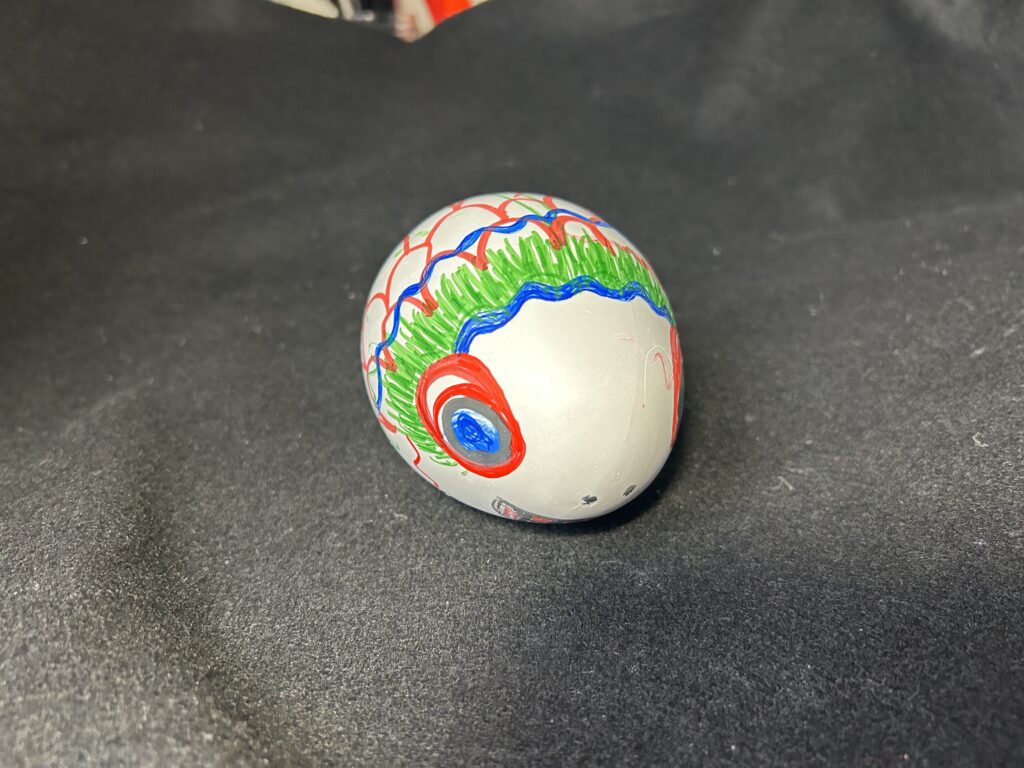

▽5月「セッコウで卵をつくる」風船やマヨネーズ容器を用いて、中空の殻のような球体をつくります。

<以降の予定> 参加者本人が直接操作して個別に体験します。基本操作から先進的なハイレベル教材にも果敢にチャレンジして、通常の学校やショー的なイベントではなかなか体験できないようなテーマ+レア教材やレクチャーも提供しています。72回分(年12回・6年間)をスケジュール化、同じテーマの実施は6年後という毎回「一期一会」の科学体験となります。ご不明の点は → お問い合わせ

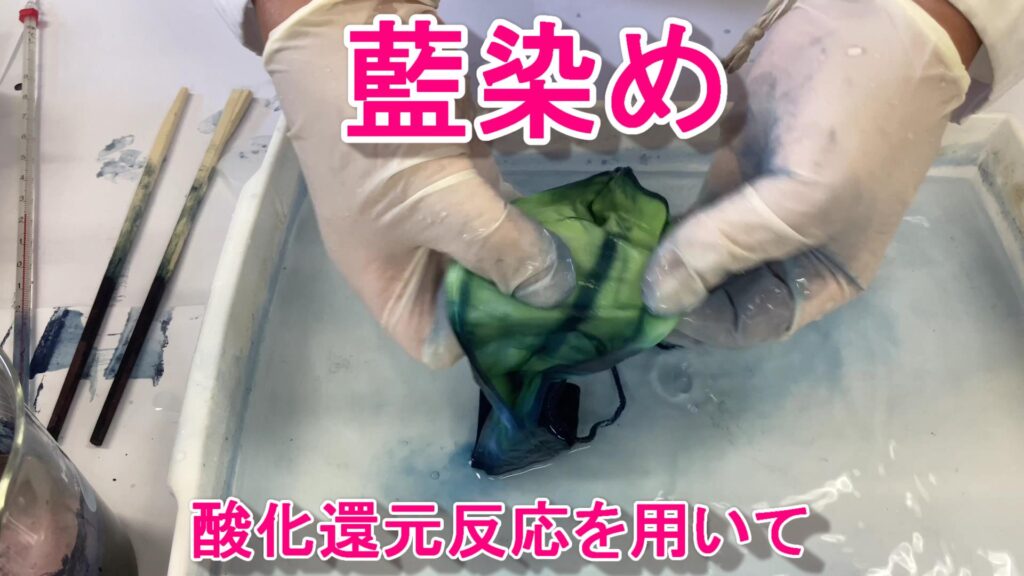

▽6月「藍染め」生葉染めと化学建て染めの両方の操作を予定しています。

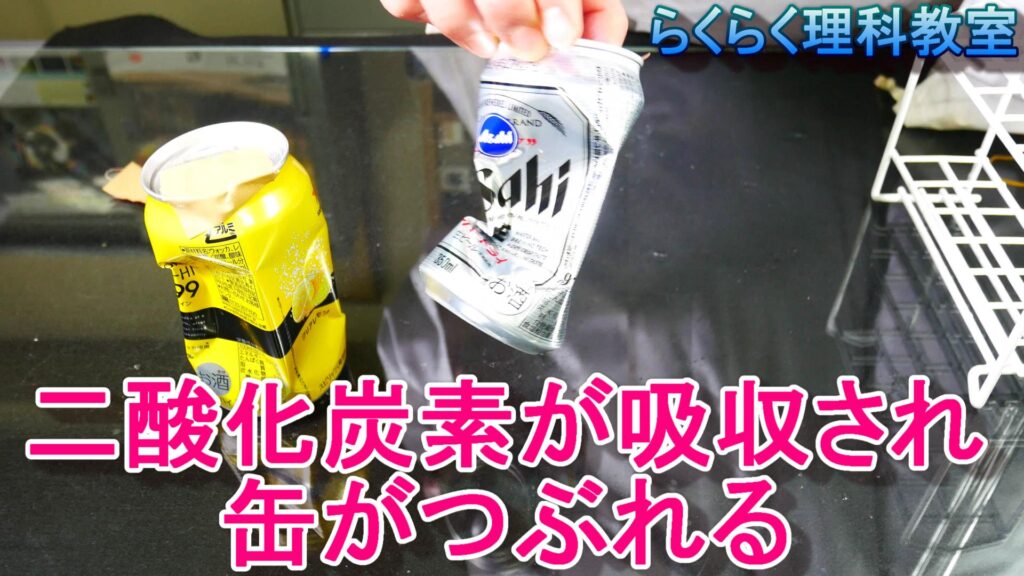

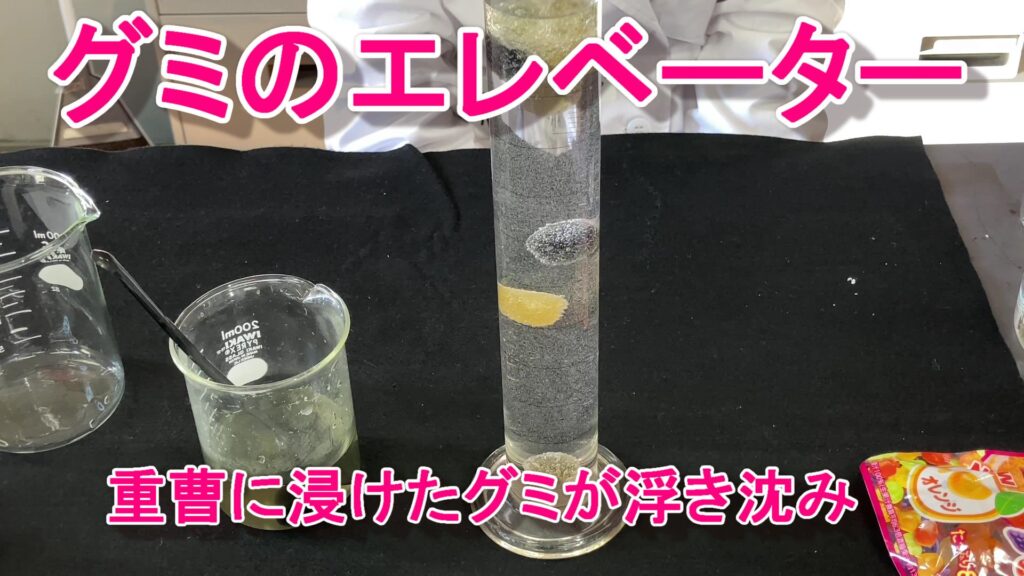

7月「二酸化炭素の性質」話題となりやすい物質についての学習。自由研究向きのテーマで複数の実験を関連させる予定です。

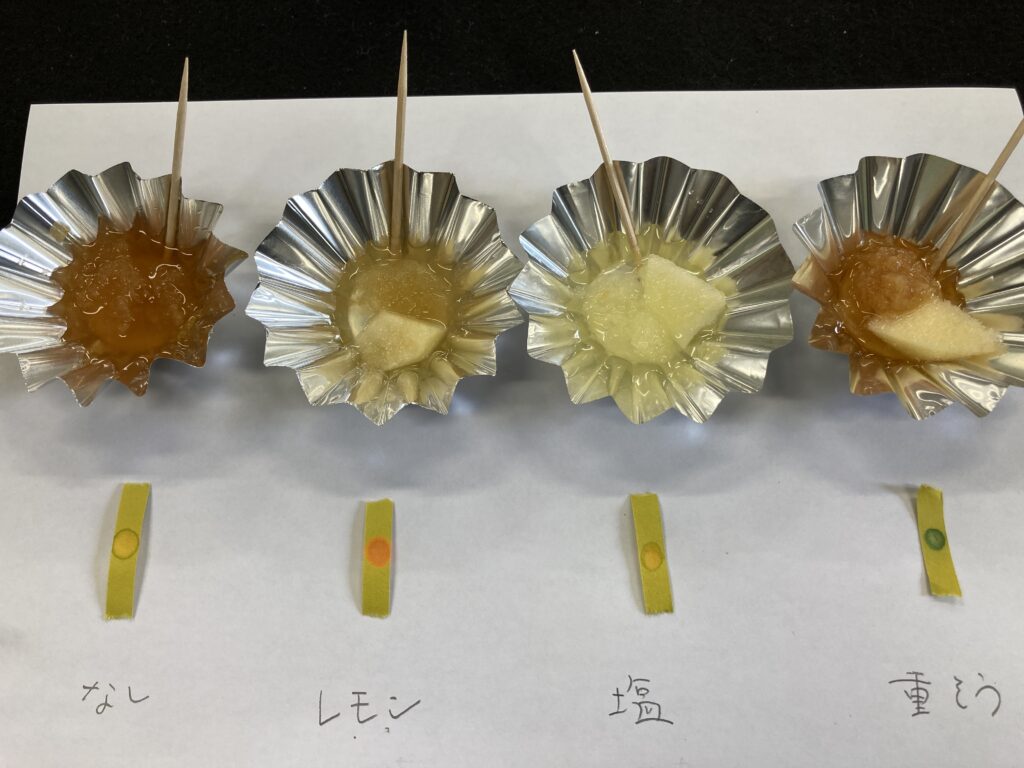

8月「酵素の働き」果物の褐変や体内での酵素による物質の分解など…自由研究向きの題材

▽9月「サーモンインクを用いて」温度により色が変化するという不思議な性質をもつ物質でしおりなどを作ります。

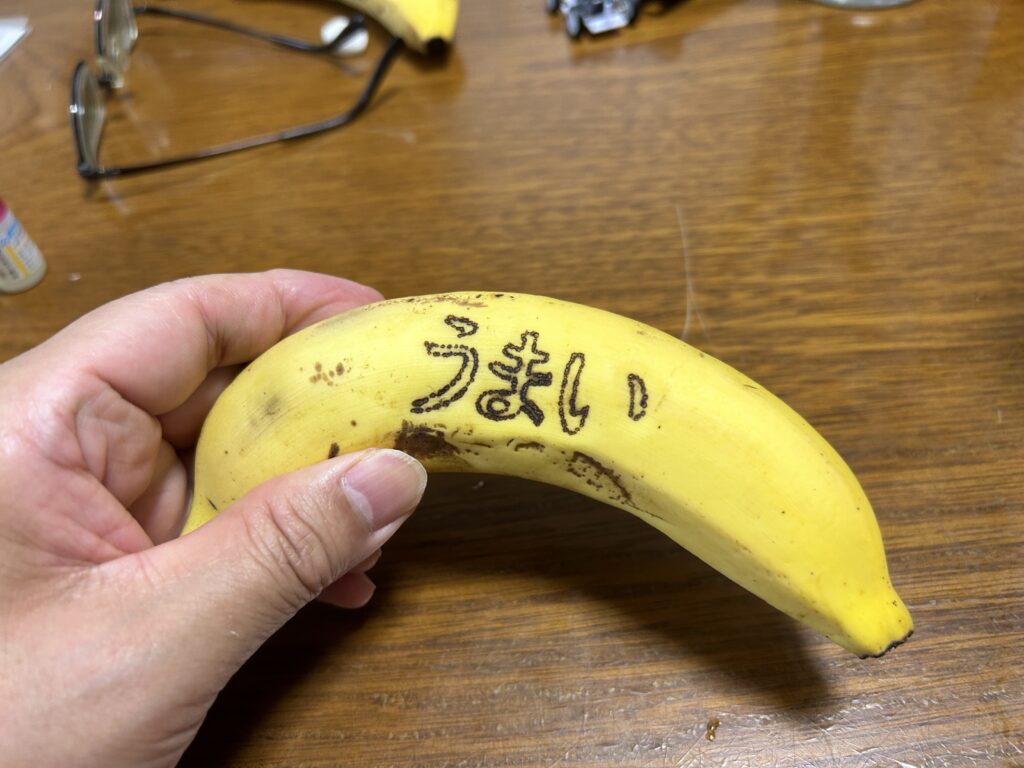

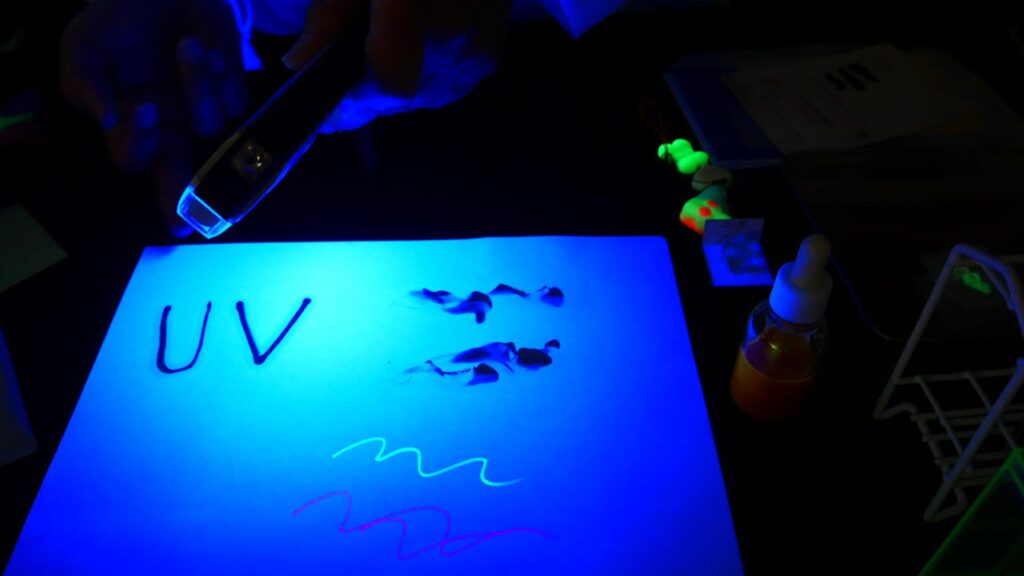

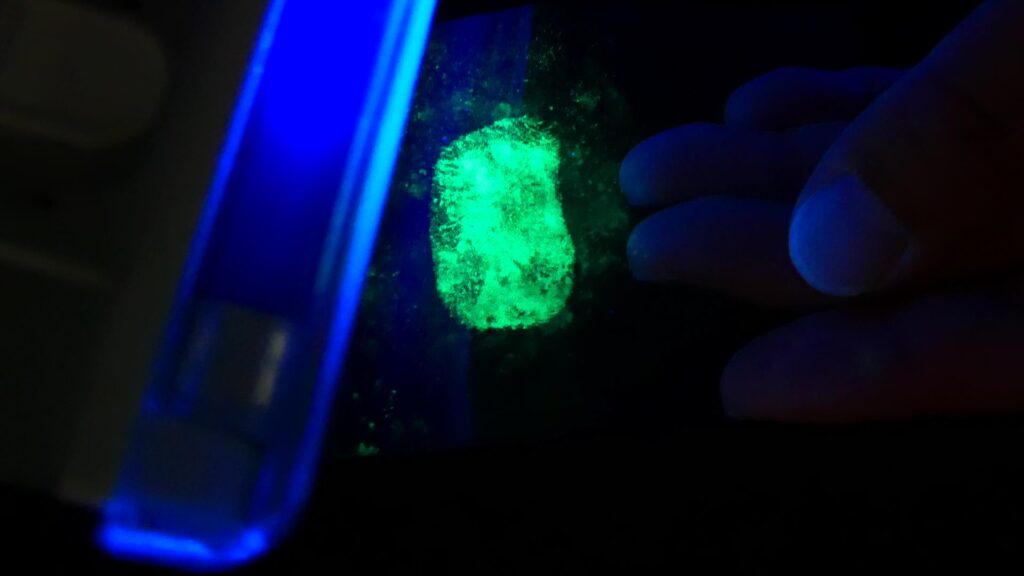

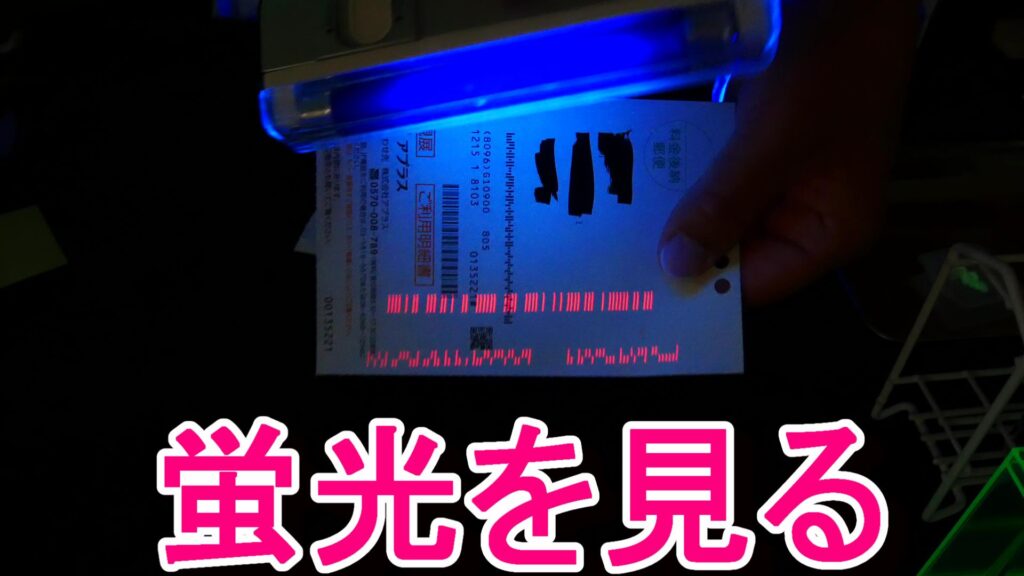

▽10月「蛍光物質」蛍光物質を合成してその性質を観察します。身近な蛍光の例や指紋を蛍光で検出したり、紫外線防止クリームの効果なども扱います。

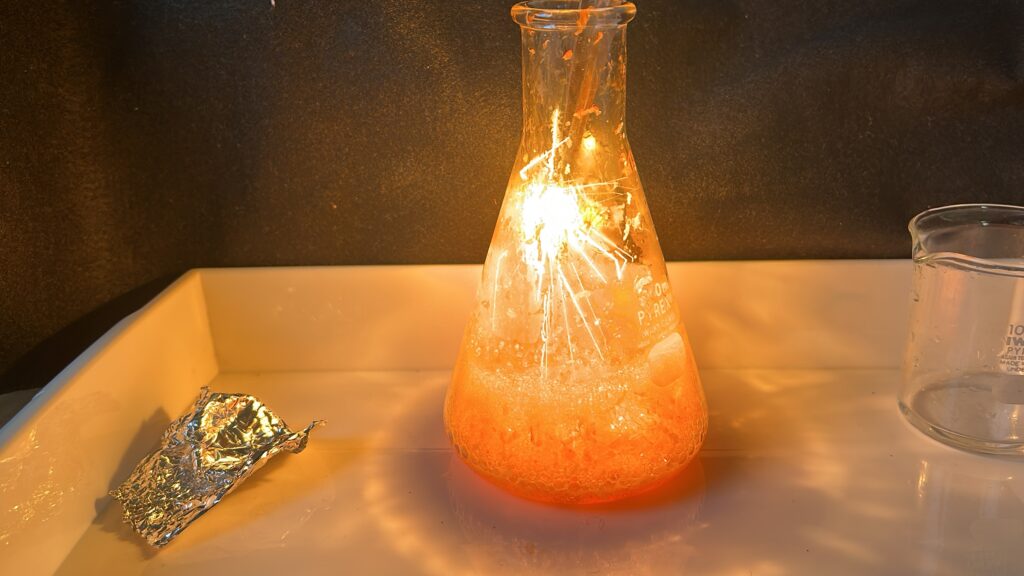

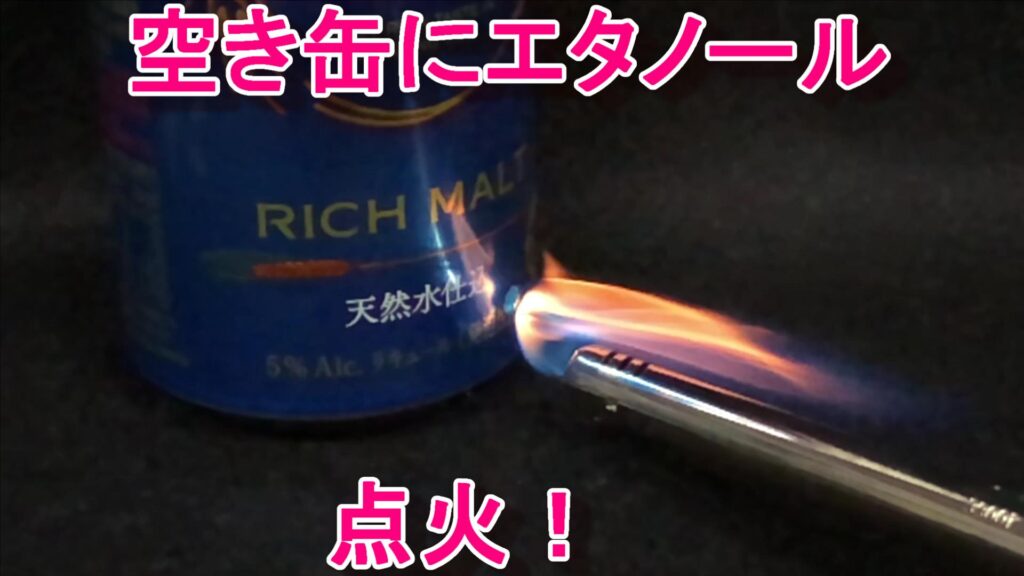

▽11月「カラフルな炎」ある種の金属が燃焼する際に観察される現象です。関連して燃料として用いたアルコールについての簡単な実験も実施します。実験としては定番ですが、化学反応のはやさという概念も含めて実践します。

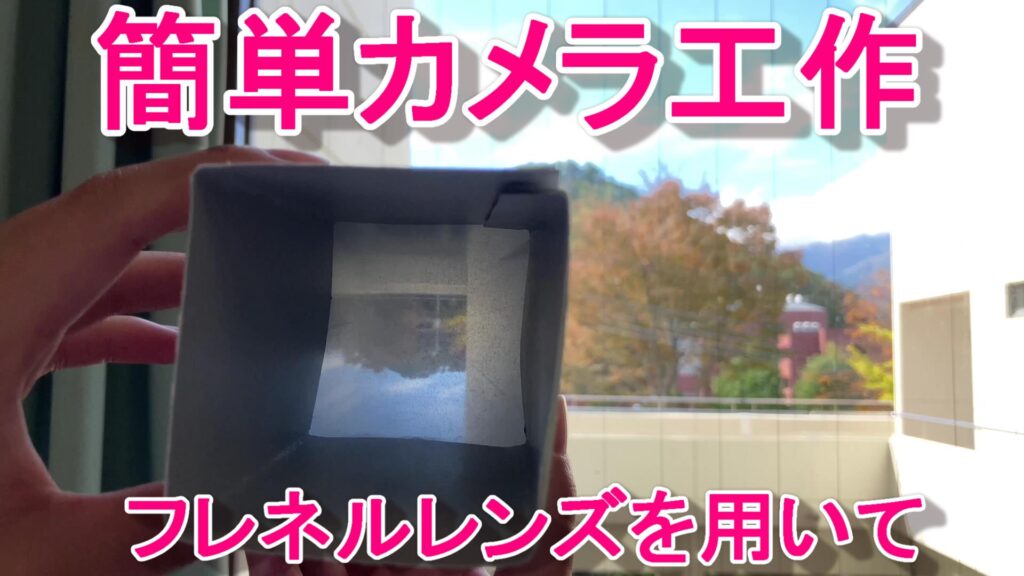

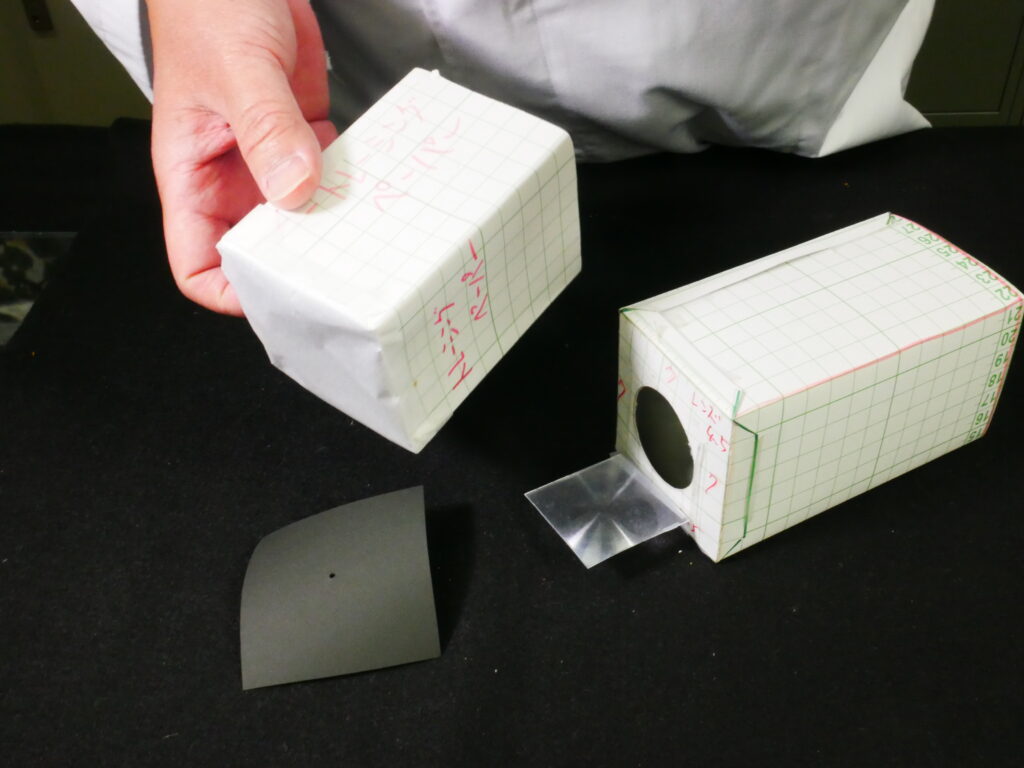

▽12月「平面レンズで簡単カメラ工作」フレネルレンズを用いた実験工作 ちゃんとカラーで像が映ります。

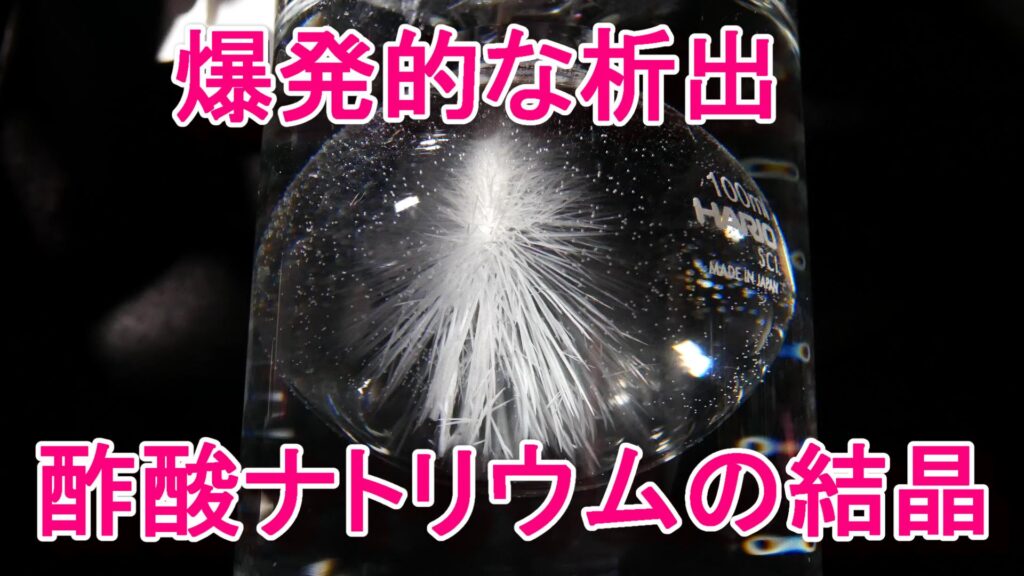

▽ブレイクという特殊な現象を観察します:水溶液からいきなり結晶が析出し熱も伴うというものです。熱を発生する現象は温熱パッドやエコカイロとして知られるようにもなっています。

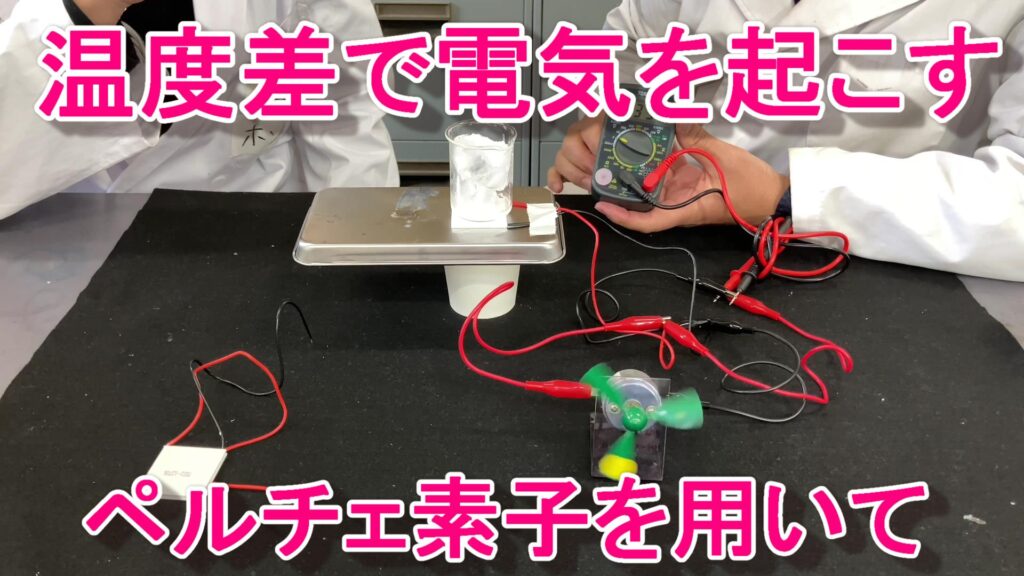

▽お湯と冷水の組み合わせで電気が起こる:ゼーベック効果という不思議な現象で、ペルチェ素子を用いた実験を紹介します。

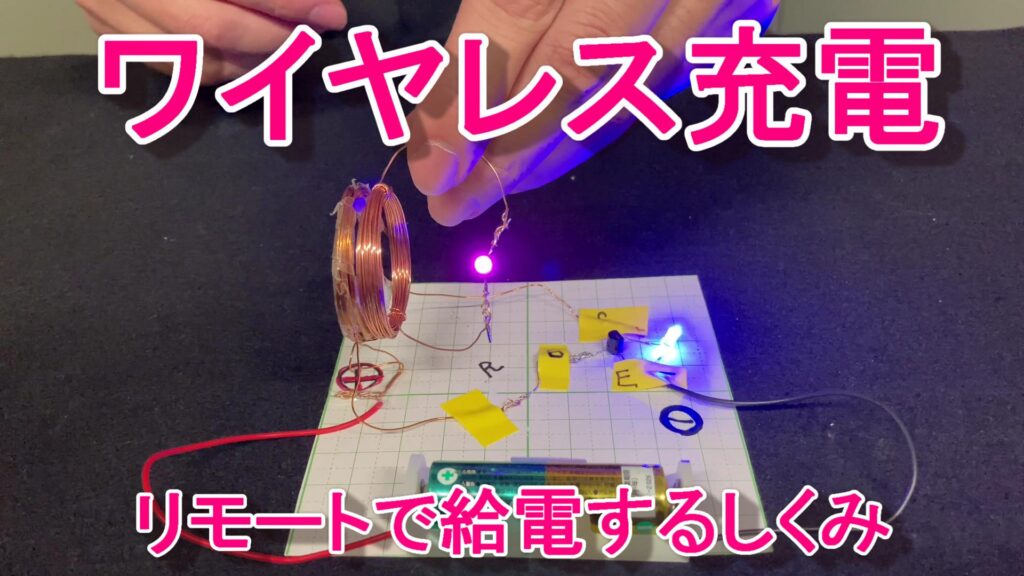

▽ワイヤレス充電:スマホのリモート充電でも知られています。トランジスタを接続して…子どもにはかなり難しそうですが電子回路作りは楽しいです。

▽PVA(化学のり)を用いた実験工作:①ガラスビン中にキャラクターを封入してスノードームのような工作 ②バラエティースライム(蛍光・蓄光・磁石に反応・香料入り…)など

※その他いろいろ、他の通常の科学実験教室ではなかなか体験できないようなテーマ+関連の演示実験、レア教材とレクチャーをご用意しています。毎回新しい実験ネタに取り組み、基本操作から先進的なハイレベル教材にも果敢にチャレンジしてます。72回分(年12回・6年間)をスケジュール化、同じテーマの実施は6年後という毎回「一期一会」の科学体験となります。ご不明の点は、遠慮なくお問い合わせください。→ 問い合わせ・体験申し込み予約